Netzwerke *01

Gestaltungsraster für das Buch „Frei Otto – Spannweiten” sowie Entwürfe für Doppelseiten mit Projekten.

Anlässlich seines 100. Geburtstags am 31. Mai dieses Jahres wird Frei Otto mit neuen Publikationen, Symposien und Ausstellungen einmal mehr gefeiert – zurecht. Weniger präsent sind hingegen manche seiner Weggefährten sowie die Frage, wie Otto in deren Augen wirkte und wie Personen aus seinem Umfeld im öffentlichen und fachlichen Diskurs wahrgenommen oder eingeordnet wurden. Ein Akteur aus diesem Netzwerk war Conrad Roland: Schüler, Mitarbeiter und Kritiker. Sein Blick auf Otto changierte zwischen ehrfürchtiger Bewunderung, produktiver Reibung und einer teils scharfen Distanz zur Selbstinszenierung des vermeintlichen großen Genies 1.

Als Conrad Roland im Mai 1961 erstmals das Atelier des damals noch weitgehend unbekannten Frei Otto in Berlin-Zehlendorf betrat, sprach er rückblickend fast 40 Jahre später von einer „Sternstunde und Schicksalsstunde“. 2 Die „Entwicklungsstätte für den Leichtbau“ (EL), der Ort, an dem Seifenblasen zu Bauformen wurden und Spinnennetze als Vorbilder galten, hinterließ bei dem jungen Architekten einen bleibenden Eindruck. Roland war gerade aus Chicago zurückgekehrt, wo er bei Mies van der Rohe gearbeitet und studiert hatte. Noch unter dem Eindruck der Mies’ disziplinierter Rationalität dürften Ottos organisch-experimentelle Strukturen für den jungen Rückkehrer beinahe wie ein Kulturschock gewesen sein.

Um seine Promotionsberechtigung zu erlangen, musste Conrad Roland ergänzend zu seinem Masterstudium am IIT zusätzliche Studienleistungen erbringen. Roland entschied sich, ein Seminar über Leichtbau und zugbeanspruchte Konstruktionen an der TU Berlin zu belegen, und suchte – fasziniert von Ottos leichten Textilmembranen – das persönliche Gespräch. Bei dieser Gelegenheit übergab ihm Otto eine Mappe mit Hunderten von Skizzen für Hängestrukturen, die Roland wissenschaftlich weiterverwenden durfte. Daraus entstand im Jahr 1962 die EL-Mitteilung Nr. 8 mit dem Titel „Mehrgeschossige zugbeanspruchte Konstruktionen”.

Im Laufe der Zeit und über mehrere gemeinsame Projekte hinweg entwickelte sich aus einem klassischen Schüler-Meister-Verhältnis eine spannungsgeladene Konstellation, die von Faszination, aber auch von tiefen Differenzen im Gestaltungsverständnis geprägt war. In einem Brief an den Kunsthistoriker Udo Kultermann schreibt Roland nüchtern, aber zugespitzt:

„Wir haben uns ständig gestritten, da ich mich um Mies’sche Exaktheit und ‘consistency’ bemühte, während Frei Otto dafür wenig Sinn hat (leider, man hätte es dem Deutschen Pavillon gewünscht!).“ 3

Roland musste sich aber eingestehen, dass er und seine Arbeit immer wieder maßgeblich von Frei Otto beeinflusst wurden. Dieser unterstützte ihn bei seiner Forschung zu Hängehäusern und Raumnetzen nicht nur mit Skizzen und Vorstudien, sondern stellte ihm auch finanzielle Mittel zur Verfügung. Das gemeinsame Arbeiten mündete in ein ambitioniertes Projekt: eine umfassende Monografie zu Ottos Werk. Roland arbeitete zwei Jahre lang an dem 1965 erschienenen Buch „Frei Otto – Spannweiten”, das bis heute als frühe, grundlegende Dokumentation seiner Prinzipien des Leichtbaus gilt und ihm sowie seinen Ideen zu internationaler Sichtbarkeit verhalf.

Doch der Preis war hoch. In mehreren Briefen an seine Mäzenin und Vertraute Phyllis Lambert klagte Roland über Überforderung, Frustration und das Gefühl, das Werk eines anderen statt das eigene durchdringen und ordnen zu müssen:

„I have had serious fights and trouble with Frei Otto, I am sick and tired of him and his objects. His arrogance is just not at all justified, he is so terribly taken by himself, he thinks, that he is so marvellous, such a great genius, these personal aspects are embarrassing to me [...] He just makes nice models and talks nonsense. [...] I have put almost two years of work into this book, trying to make his mostly confused ideas clear.“ 4

Roland verzettelte sich zwischen eigenem Anspruch und fremdem Werk und empfand das Projekt zunehmend als Last. Dies war sicherlich auch ein Grund dafür, dass er seine eigene Forschung nicht wie geplant vorantreiben konnte und schließlich seine Dissertation, für die er von der Graham Foundation ein Stipendium erhalten hatte, abbrach:

„What makes me so terribly bitter is the fact, that I have worked really hard for those two years […] and on the top of it, that I am about to lose the greatest chance of my life, the Graham project […] and at least 15,000 Marks loss of money.“ 5

Wiederholt musste er zudem feststellen, dass seine Skizzen ohne korrekte Zuordnung verwendet wurden oder Frei Otto zugeschrieben wurden und dass sein eigener Name hinter der Bekanntheit des als „Pionier des Leichtbaus“ Titulierten verblasste. Umso erleichterter war er, als das Projekt beendet war, wenn auch nicht so lukrativ wie erhofft:

„The book is FFIINNIISSHHEEDDDDD. So am I. […] Well, I am still alive despite all that lousy terrible miserable disgusting annoying curvy pseudosexy bloodless badly done sickening Frei Otto stuff.“ 6

Mit seinem präzise gearbeiteten, sorgfältig bebilderten und analytisch fundierten Buch „Spannweiten” trug Roland entscheidend dazu bei, Ottos visionäre Ideen einem internationalen Fachpublikum bekannt zu machen. Seine eigenen innovativen Entwürfe, etwa für flexible Wohnstrukturen in Hängestädten oder ein 120-geschossiges Spiralhochhaus, fanden hingegen deutlich weniger Beachtung. Während Otto mit seinen Bauten Architekturgeschichte schrieb und 2015 posthum den Pritzker-Preis für sein Lebenswerk erhielt, blieb Roland der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Wettbewerbsbeiträge wie das gemeinsam mit Jörn-Peter Schmidt-Thomsen entwickelte Sportstadion in Abu Dhabi, das hinsichtlich Dimension und konstruktivem Anspruch mit dem Olympiadach in München vergleichbar wäre, wurden nie realisiert.

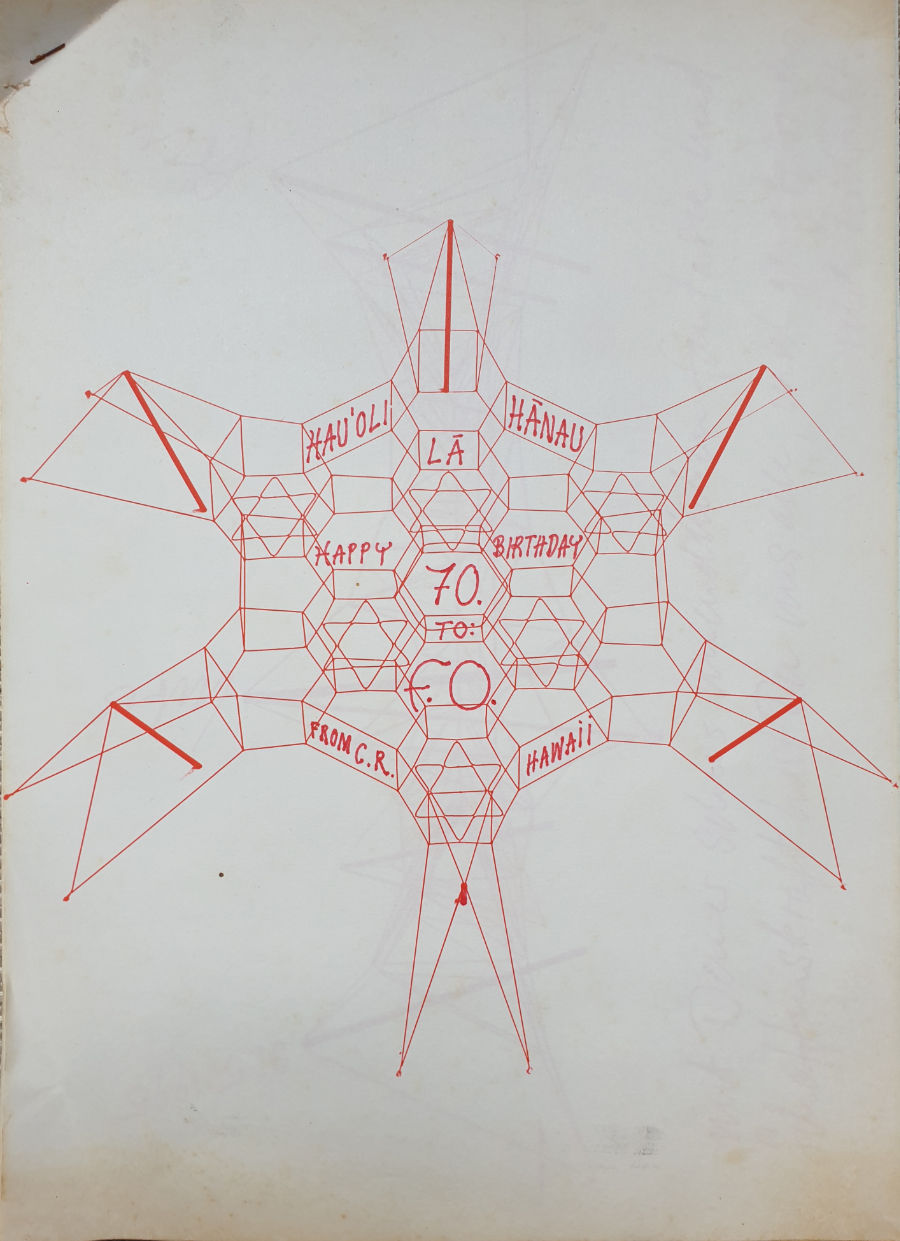

Nach einer längeren Phase ohne Kontakt schickte Roland zu Ottos 70. Geburtstag eine liebevoll gestaltete Glückwunschkarte per Fax. Die Geste eines Mannes, der – von Krankheit gezeichnet und zurückgezogen auf seiner Macadamia-Plantage auf Hawaii lebend – seine Beziehung zu Otto im Rückblick vielleicht milder und versöhnlicher betrachtete.

„Du hast die Welt ein wenig schöner und leichter – SCHÖN LEICHT – gemacht. [...] Weniger sichtbar, aber noch weitreichender sind die Ideen und Fragen, die Du in Deine vielen Schüler gesät hast. Daraus sind zahlreiche, aber ganz unterschiedliche Pflanzen geworden; manche groß, kräftig und schön, beeindruckend; andere zierlicher und von verborgener Schönheit; wieder andere etwas absonderlich vielleicht; und dann auch solche Gewächse, die besser vertrocknet wären ...“ 7

Wie Roland sich selbst unter den beschriebenen Pflanzentypen einordnen würde und welche anderen Personen aus Frei Ottos Umfeld er bei der Metapher im Sinn hatte, bleibt offen.

Konsequent war auf alle Fälle Rolands Entscheidung, seinen Vorlass ans Archiv für Architektur und Ingenieurbau | saai zu geben – in „guter Nachbarschaft” 8 zu Frei Otto, dessen Nachlass sich ebenfalls dort befindet, und „in sehr guter Gesellschaft“ 9 zu Fritz Leonhardt, dem „Vater” vieler Hängebrücken, Schrägseilbrücken und Fernsehtürme weltweit. Eine bewusste Positionierung auf Augenhöhe mit jenen, deren Werk eng mit dem eigenen verknüpft ist, aber öffentlich deutlich stärker wahrgenommen wurde. Dieser Schritt hat aber nicht nur eine persönliche Ebene, sondern ist auch wissenschaftlich wertvoll. Das Archiv wird zum dialogischen Raum, denn Nachlässe sind dann besonders aufschlussreich, wenn sie nicht isoliert voneinander erschlossen werden. Netzwerke werden sichtbar, Bezüge identifizierbar – und mit ihnen auch Alternativen zu den oft eindimensionalen Erklärungen architektonischer Genese. Ein Nachlass wird somit zur Quelle nicht nur über eine Person, sondern auch über ein Beziehungsgeflecht, eine Denkbewegung oder ein architektonisches Milieu.

MG, 27.05.2025

1 Vgl. Conrad Roland in einem Brief an Phyllis Lambert, ohne Datum, vermutlich 1964.

2 Conrad Roland in einem Fax mit Geburtstagsgrüßen zum 70. Geburtstag Frei Ottos, Mai 1995.

3 Conrad Roland in einem Brief an Kunsthistoriker Dr. Udo Kultermann, Städtisches Museum Leverkusen, vom 30.7.1968.

4 Conrad Roland in einem Brief an Phyllis Lambert, ohne Datum, vermutlich 1964.

5 Ebd.

6 Conrad Roland in einem Brief an Brief an Phyllis Lambert, 20.2.1965.

7 Conrad Roland in einem Fax mit Geburtstagsgrüßen zum 70. Geburtstag Frei Ottos, 31.5.1995.

8 Conrad Roland in einer Mail an Prof. Dipl.-Ing. Matthias Pfeifer (KIT) vom 13.12.2019.

9 Conrad Roland in einer Mail an Wolfgang Ebert, 3.7.2019.