Ordnungssystem *02

Wie nähert man sich einem Nachlass, dessen Ordnung keiner äußeren Systematik folgt, sondern das gestalterische Denken seines Urhebers widerspiegelt? Wie lässt sich ein Bestand erschließen, der selbst ein komplexes Ordnungssystem bildet – farbcodiert, vernetzt und offen angelegt? Was bedeutet es, wenn ein Nachlass nicht chronologisch strukturiert ist, sondern auf Konzepten und gedanklichen Zusammenhängen beruht?

Diese Fragen stehen im Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Nachlass von Conrad Roland. Der Architekt und Konstrukteur, bekannt für seine Seilnetzkonstruktionen und visionären Entwürfe, hat seinem Werk und Forschungsprojekt ein vielschichtiges, sich überlagerndes Ordnungssystem eingeschrieben – bestehend aus farbigen Markierungen, handschriftlichen Matrizen und eigens definierten Kategorien. Seit 2024 wird sein Nachlass im Rahmen des Projekts Werkarchiv Conrad Roland gemeinsam von der Wüstenrot Stiftung und dem saai | Archiv für Architektur und Ingenieurbau erschlossen. Die Herausforderung besteht darin, Rolands konzeptuelle Struktur mit archivischen Standards in Einklang zu bringen, ohne seine Logik zu verlieren.

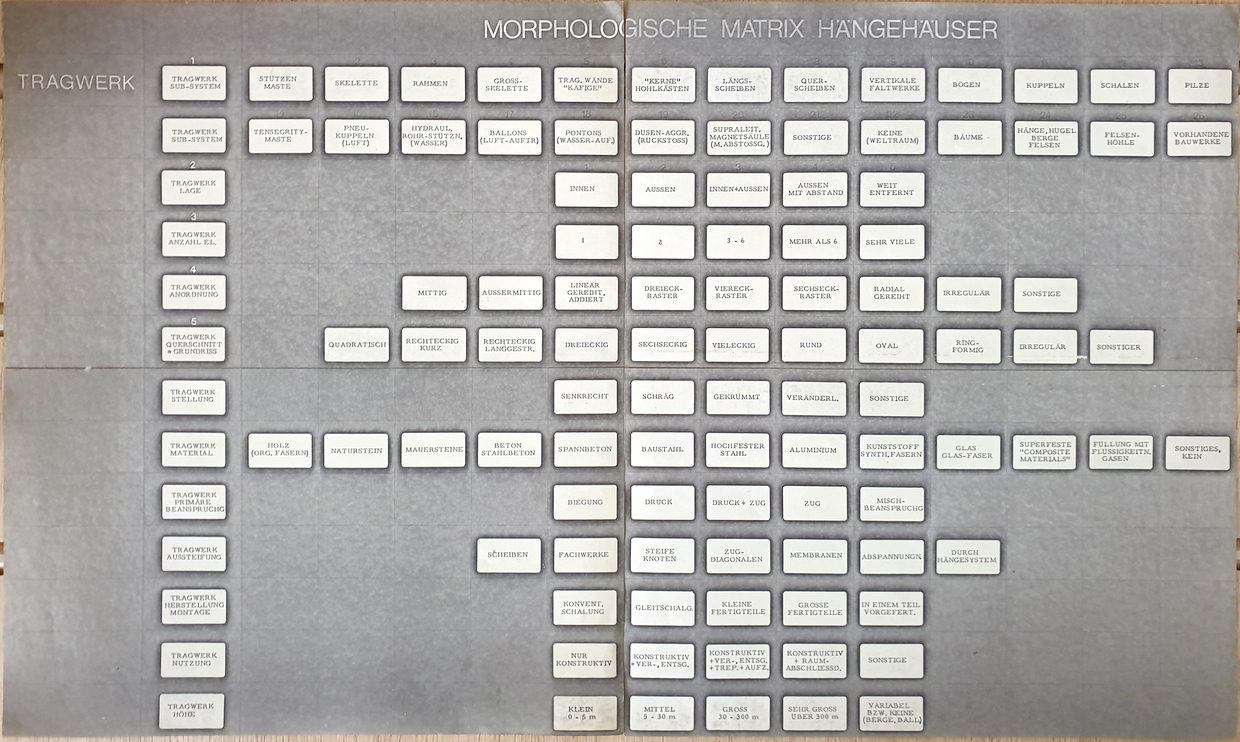

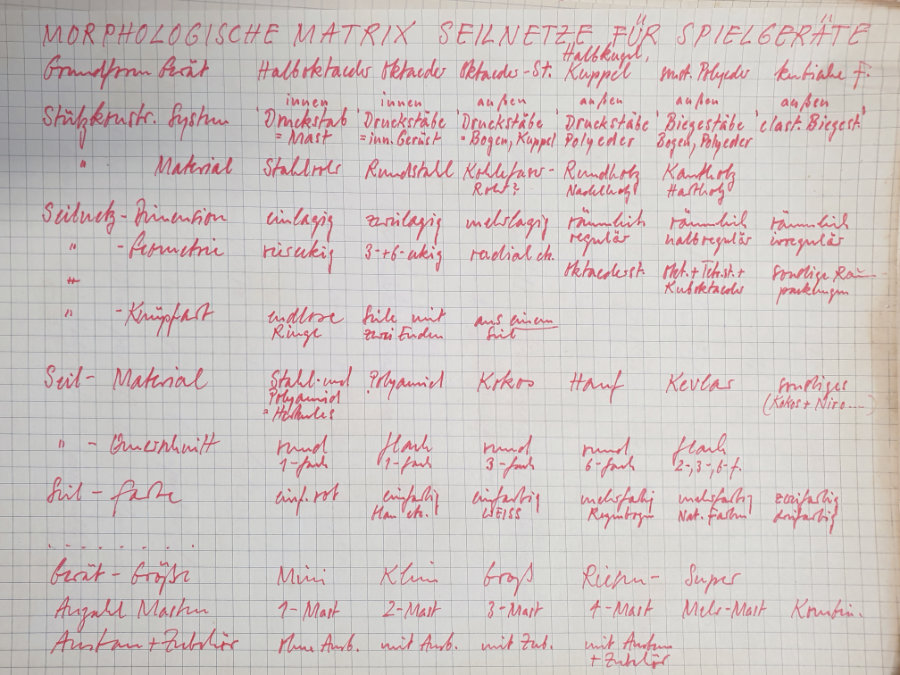

Conrad Roland war von der sogenannten Zwicky-Box fasziniert – einer Methode des Schweizer Astrophysikers Fritz Zwicky, mit der sich komplexe Probleme in ihre Einzelteile zerlegen und systematisch neue Kombinationen erforschen lassen. Roland nutzte diese morphologischen Matrizen sowohl zur Strukturierung der komplexen konstruktiven Systeme in seiner Forschungsarbeit als auch bei einfacheren Fragestellungen, etwa zur Entwicklung unterschiedlicher Seilnetztypologien für Spielgeräte.

Thematische Cluster statt Projektchronologie

Klassische Architekturnachlässe werden in der Regel projektbezogen und damit meist chronologisch erschlossen. Für den Nachlass von Conrad Roland greift dieses Prinzip jedoch zu kurz: Viele seiner Entwürfe entwickelten sich über Jahre hinweg, wurden neu kombiniert, weitergedacht oder in andere Kontexte übertragen. Eigene Ideen verwoben sich mit dem Werk anderer Architekt:innen, die Roland in seine Forschung integrierte; theoretische Konzepte fanden Eingang in gebaute Projekte – und umgekehrt. Deshalb fiel die Entscheidung, von der üblichen projektbezogenen Gliederung abzuweichen und stattdessen eine thematische Struktur anzulegen. Diese inhaltliche Clusterung trägt der Heterogenität der Materialien ebenso Rechnung wie Rolands offenem, prozessorientiertem Arbeitsansatz. Sie erlaubt es, zusammengehörige Materialien entlang inhaltlicher Schwerpunkte zu bündeln – unabhängig von Entstehungszeit oder Fertigstellungsgrad.

Auch originale Verpackungen, Beschriftungen und Beilagen werden systematisch erfasst. Diese scheinbar nebensächlichen Elemente liefern oftmals entscheidende Hinweise zu Nutzungskontexten, früheren Sortierprinzipien und inhaltlichen Zusammenhängen – und sind damit ein Schlüssel zum tieferen Verständnis des Nachlasses.

Aktuell gliedert sich der Bestand in sieben thematische Cluster, die im weiteren Verlauf überprüft, angepasst oder erweitert werden können:

1. Familie und Netzwerke

2. Schule und Ausbildung

3. Wohnvisionen und Hängehäuser

4. Spielraumnetze und Seilkonstruktionen

5. Forschung und Vermittlung

6. Systematik und Methode

7. Emigration und Paradiesprojekt

Dynamische Signaturvergabe für ein schrittweises Vorgehen

Die Eigenheiten von Rolands Nachlass machen auch bei der Signaturvergabe ein flexibles Vorgehen erforderlich. Da das Werk eine farbcodierte, inhaltlich gedachte Struktur aufweist, wurde bewusst auf eine starre Nummerierung verzichtet. Stattdessen erfolgt die Vergabe dynamisch: Jedes thematische Cluster erhält eine dreistellige Kennung, die bei Bedarf bis auf Einzeldokumentebene erweitert werden kann. So bleibt die thematische Zugehörigkeit einzelner Materialgruppen nachvollziehbar – auch wenn diese physisch umverpackt werden müssen. In Fällen, in denen Materialien mehreren Themenbereichen zugeordnet werden könnten oder keiner der bestehenden Kategorien eindeutig entsprechen, erfolgt eine individuelle Bewertung – abgestimmt auf die Komplexität des jeweiligen Zusammenhangs.

Dieses Verfahren bewahrt nicht nur die äußere Ordnung, sondern auch die methodische Dimension des Nachlasses: Rolands Farbcodes und Kategorisierungen waren nicht nur ein Ablageinstrument, sondern Denkwerkzeug. Sie halfen ihm, Verbindungen herzustellen, Zusammenhänge zu erkennen und Ideen weiterzuentwickeln. Für die archivische Arbeit bedeutet das: Die äußere Ordnung ist untrennbar mit dem inhaltlichen Verständnis verbunden und somit zentral für eine adäquate Erschließung.

Forschungspotenzial und konzeptionelle Einordnung

Rolands Struktur ist eng mit seinem gestalterischen und theoretischen Anspruch verknüpft, Architektur als vernetztes, systematisches Denken zu begreifen. Eine zentrale Rolle spielte dabei die sogenannte Zwicky-Box – eine Methode des Schweizer Astrophysikers Fritz Zwicky zur strukturierten Problemanalyse. Mithilfe dieser „morphologischen Matrix“ zerlegte Roland komplexe Sachverhalte in ihre Einzelteile, kombinierte sie neu und erschloss daraus innovative Ansätze für Entwurf und Forschung.

Die von ihm entwickelten Matrizen waren somit weit mehr als nur Sortierungshilfe. Sie waren Werkzeuge, um Beziehungen zwischen Raum, Funktion, Material und Nutzung sichtbar zu machen – über Projekttypen und Maßstabsebenen hinweg. So lassen sich beispielsweise spielerische Raumexperimente mit großmaßstäblichen Konstruktionen oder Möbelstudien mit städtebaulichen Konzepten in Verbindung bringen.

Gerade dieser systemische Zugang macht den Nachlass nicht nur für die Architekturgeschichte, sondern auch für andere Disziplinen wie die Technikgeschichte, die Gestaltungstheorie oder die Pädagogik relevant. Dabei erscheinen die Materialien nicht als isolierte Dokumente, sondern als Teil eines größeren, dynamischen Denkraums.

Audiovisuelle Zugänge als Erweiterung des Archivs

Um diesen Denkraum möglichst umfassend zu dokumentieren, werden ergänzende Wissensformen einbezogen, die über das klassische Archivobjekt hinausgehen. Viele Zusammenhänge lassen sich erst durch den Erfahrungsschatz jener Menschen erschließen, die Roland beruflich oder privat begleitet haben. Deshalb wurden Interviews mit Familienmitgliedern, Kolleg:innen und engen Weggefährt:innen geführt. Ihre Perspektiven ermöglichen eine präzisere Einordnung einzelner Projekte und helfen, thematische Querverbindungen zu rekonstruieren. Die Auswertung erfolgt schrittweise, mit inhaltlicher Sorgfalt und unter Beachtung des Persönlichkeitsschutzes.

Ergänzend wird der Aufbau ausgewählter Seilnetzkonstruktionen filmisch und fotografisch dokumentiert. Dabei stehen handwerkliche Details, Materialverhalten und spezifische Arbeitstechniken im Mittelpunkt – Aspekte, die aus Zeichnungen oder Texten allein kaum ableitbar wären. Auf diese Weise wird das Archiv um handlungsbezogenes Wissen erweitert, das andernfalls verlorenzugehen droht.

Perspektiven einer dynamischen Archivpraxis

Die Erschließung des Nachlasses von Conrad Roland steht exemplarisch für eine Archivpraxis, die klassische Ordnungssysteme mit dynamischen, digitalen und prozessorientierten Formaten verbindet. Die Wahl thematischer Cluster, die flexible Signaturvergabe und die Integration ergänzender Wissensquellen eröffnen neue Möglichkeiten der Kontextualisierung, wobei ein bewusstes Austarieren zwischen Struktur und Offenheit erforderlich ist.

Dabei geht es nicht allein um Zugänglichkeit oder Bestandssicherung, sondern um die Anerkennung des Nachlasses als Denkraum, als Ort gestalterischer Forschung, theoretischer Reflexion und interdisziplinärer Auseinandersetzung.

MG, 20.7.2025

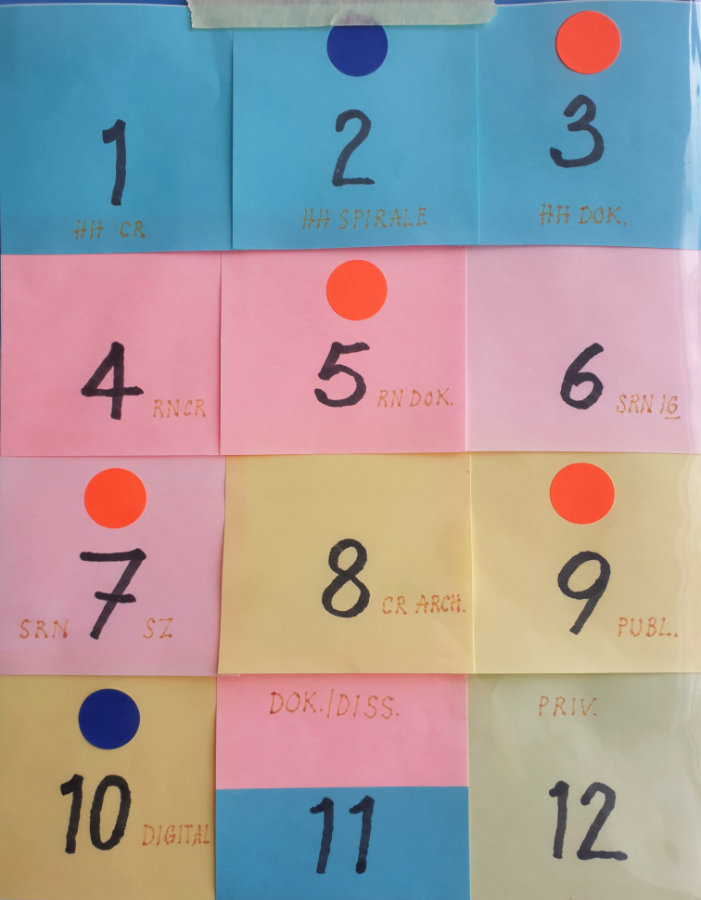

Selbst bei der Übergabe seines Vorlasses an das saai ließ es sich Roland nicht nehmen, die Dokumente eigenhändig in Schachteln zu verpacken. Diese versah er mit farblich codierten Post-its, individuellen Signaturen und einer durchgehenden Nummerierung – ganz im Sinne seines strukturierten Arbeitsprinzips.